東の空が朱色に染まっている。

朝焼けは雨が降る予兆だと聞いたことがある。

また雨が降る。いいかも知れない。

今日みたいな日に脳天気にきっぱりと晴れたりしたら、

たぶん、堪らない気持ちになる。優しく穏やかな朱色の空。

マヤは、少しでも一分でも長く夢の余韻を感じていたくて、ゆっくりと歩いて夜明けの街を彷徨う。早朝の電車に乗り、いつもの駅で降りて、いつもの道を歩き、いつもの部屋に帰ることはいやだった。いつもの場所に立ってしまうと、その途端に、夢の余韻から完全に醒めて、なにもかも記憶の彼方に去ってしまうような気がして怖かった。まるで、目覚めて「おはよう」と口にした途端に、鮮やかな夢の記憶が、朝の現実に上塗りされて、消えて無くなってしまうように。忘却は、喪失以外のなにものでもない。

足の小指の付け根が痛い。履き慣れないミュールで無理して歩くから、そこに小さく赤い水泡が出来ている。マヤは立ち止まりガードレールに寄り掛かり少し考え、潔く両足のミュールを脱いだ。素足に風が通る。華奢なミュールを片手に持つと、マヤは裸足で軽やかに歩き始める。足の裏から伝わる冷たさや違和感、小石を踏んだときの小さな痛みも、小指の付け根の決定的痛さを感じるよりも、むしろ心地いい。ほら、こうすると痛くない。どこまでも歩ける…。

痛みから逃げているのではない。痛みがあることを都合のよい理由にしてその場に止まるのではなく、それでも何とかして前に歩こうとしているのだ。ばかみたいに。強がりでも。

おそらく真澄はきっと今頃、夜の出来事を忘れて眠っている。目覚めれば新しい朝が始まり、夜の記憶は跡形もなく消え去る。失ってしまう。それでも、自分は前に歩いていこうと思う。そうしなければ、もっと、もっと、もっと、きっと苦しいから。

白々と夜の闇の間から朝が始まる頃、結局マヤはいつもの川原に辿り着く。ゆるゆると流れる川面を、春の終わりの湿度を帯びたぬるい風を受けながら黙って眺める。昨日の朝、ここまでジョギングをして発声練習をした。あれから、たったの一日しか経っていないのに、川の流れも風に靡く草の葉も、目に映る風景は何も変わらないのに、自分だけが変わってしまった。

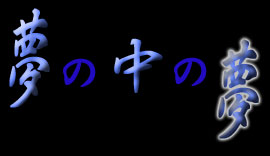

黒髪が風に乱れて、視界を横切る。夢のような夢だった。

苦しくて、幸せで、悲しい束の間の夢。

そこからは何も生まれないということを、夢の続きは無いということを、今、痛いほど感じている。どれほどの虚しさを呼ぶことになるのか、夢を見る前は知らなかった。

マヤはバッグの中から青い小壜を取り出して、手のひらの上に乗せる。青い美しいガラス細工の小壜。不思議な老婆の不思議な薬。夢を見させてくれるには充分な効き目のあった不思議な薬。

“あんたにはこれが必要なんじゃないのかい?”

でも、もう二度と、使わない。

夢の中の真澄は、嘘のように優しかった。愛してくれた。幻のような出来事だとしても、あの瞬間は、確かに真澄と自分は互いに求め合い、繋がり、溶け合っていた。けれども、あの真澄に、もしもひとかけらでも真実が含まれていたとしても、もはや事を左右するほどの重要性を持たない。どんな真実が横たわっていたとしても、間もなく真澄は結婚する。

充分だ…。この夜の自分に残る真澄の記憶を抱き締めて、眼前に立ちはだかる死ぬまで続く時間を、虚しさと愛しさと共に生きていこうと思う。夢と現実を履き違える前に。

あの真澄は、幻だったということを忘れないうちに。

手の中で小壜ぎゅっと握り締めると、思いっ切り空に放つ。

小壜は青い弧を描いて、とぷんと、あっけなく川の中へ消えていく。

失わない。

たとえ、どんなに虚しくても、どんなに悲しくなっても

この夜の出来事は、

虚構などではなく、はっきりと、正しく、自分にとっては

現実だったのだから。

いつもの場所で、いつもの川の流れを見つめながら、

朝の現実の空気を肺の奥まで吸い込む。

ほら…。大丈夫だもん…。

─── 今夜は、わざわざ来てくださってありがとうございました。いろいろ相談…というか、愚痴を聞いてもらえたから、なんだかすっきりしました。試演には、亜弓さんに負けないようにがんばります。

速水さん、お疲れのようで、お酒飲みながら話の途中で眠っちゃいましたけど。どうぞ、気になさらずごゆっくり。

すみません。朝から稽古があるので私は先に帰ります。 北島

サイドテーブルに残されたマヤの文字。

正直、マヤとどんな話をしたか覚えていなかった。あの夜、マヤはひどく苛ついて不安定だったが、何かしら愚痴という名の相談を受けてあげることができたのだろうか。

記憶が無い空白の時間の存在は、ひどく気持ちを不安にさせる。

どんなに疲労していようと、意識を無くす程飲むような馬鹿なことはしない。人の話の途中で酔って眠ってしまうような失態は未だかつて断じて無い。それなのに、よりによってマヤの相談を受けながら眠ってしまうとは、我ながら呆れてものが言えない。

まさか自分がマヤを目の前にして眠ってしまうなどと、そんな間抜けなことが事実なのだろうかと、まったく疑いが無いわけでは無い。だが、あの場にはマヤしかいなかったのだ。マヤがそうだと言うのならば、それ以上の疑問を挟む余地は無い。

目覚めると、マヤの姿は忽然と消えていた。まるで小さな子供が置いてけぼりをされたように、おかしなほど不安で孤独で悲しくなった。変わりに残されていたマヤの手紙。ごく普通の調子で書かれた決して上手とは言えないマヤの文字。混乱しながら何度も何度も目を通す。何も思い出せなかった。かと言って、再びマヤに会い空白の時間について尋ねるのも、愚痴を聞いてやっただけなのなら、試演前の大事な時期にやはり憚られる。手紙は、捨てることなどできずに、今も手元にある。

あの不可解な夜から幾日も夜を越えた。

それでもマヤの日常は淡々と過ぎていく。

と言っても、黒沼の稽古は厳しさを増し、白熱し、試演が近いことを厭が追うにも感じさせる。おかしかったのは、共演のくだんの女優が「おどろいた…。北島さんって、やっぱり凄いのね。いつのまにか、なんだか艶のある阿古夜になっちゃって」と話しかけてきたことだった。マヤは、曖昧に笑ってやり過ごす。

試演間近の重圧と戦いながら、紅天女を探って集中しているときはいい。全ての意識が紅天女に注がれているから。マヤがどうしても堪らなくなるのは、稽古が終わり、脱力しながら家路につくときだった。

きつく抱き締めてくれた力強い腕。

あたたかい胸。

伝わってきた心臓の鼓動。

そこから見上げた顎の稜線。

耳元で囁く吐息混じりの掠れた声。

躰のすみずみまで愛撫する指先。

全てを絡み取るような、深い痺れていく口づけ。

あの時の身を焦がすような感覚が身体中を駆け巡って、唇が震えてどうしようもなくなる。

真澄に会いたい。…会いたい。

マヤは硬く目を瞑り、手を握り締めて、嵐が過ぎるのを待つ。

時折、桜小路が身に余るほどの笑顔をくれることがある。それに応えてしまうことは不当であり、桜小路に対しても自分自身に対しても卑怯なことだとマヤは思う。そこまで自分は弱くないと叱咤する。

そのかわり家に帰ると、麗に我が儘を言ってバランスを取ってみたりする。麗は呆れながら付き合ってくれる。麗がいてくれて良かったと心から思い、一度だけ、麗にありがとう、と感謝を述べたことがある。麗は、肩をすくめて「まったく、手のかかる妹だよ」と笑った。ぼろぼろの裸足で帰った朝のことを何も聞かないでくれたことにも感謝している。

そんな風に、毎日を過ごしている。

真澄が結婚してしまっても、こうしてその時々で少しづつ変化しながら、それでも、抱き締めた想いは変わらずに過ごしていくのだと思う。何日も、何年も、何十年でも。

だから、もう早く真澄には結婚してほしかった。結婚するとわかっているけれど、まだしていない状態というのは、どちらかというと精神的に辛い。鈍器でじわじわと傷を押し広げられているような気さえする。いっそ結婚してくれたほうが、一気に決めてくれた方が、華やかに血は舞うかもしれないけれど、でも、一瞬のことだ。完璧に諦めがつく。きっと、ほっとする。早く済ませてしまいたいとすら思う。

心に渦巻くあらゆる想いを内包して

マヤは、明日、試演の日を迎える。

05.18.2005