紫織は隣に座る真澄の様子に、訝しげに眉を寄せる。

北島マヤの紅天女に感動しているのは、何も真澄だけではない。

今、まさに演じられているマヤの紅天女を、客席に座る誰もが食い入るように見つめている。だが、真澄はそうではないのだ。確かに真澄は紫織の隣に座ってはいるし、舞台を見つめてはいるが、彼一人、違う場所に行ってしまったように思えてならない。

真澄が泣いていた。

マヤの姿を目で追いながら、声を殺して泣いていた。

紫織は真澄の根底にある歴然たる想いを目の当たりにして、それをどう受け止めるべきか咄嗟に判断できず、無言で舞台に視線を戻す。

圧倒的な紅天女が、優美に儚く真っ直ぐに、そこに、いた。

真澄は、舞台にいる紅天女──マヤ──に捕らえられて動けない。

どうしようもない激しい喪失感が真澄を襲う。

一真に恋を語る阿古夜の眼差しも、口元も、声も、紅潮する頬も、なにもかもが自分のものであったような気がするのに、今はこんなにも遠い。なぜ、こんなにも体の中が空洞になったように虚しく風が吹き抜けていくのか。狂おしいまでにマヤを乞うるために感じる錯覚なのか?

わからない。わからないけれど、何かがあった筈なのに、そう思うのに、だからこそ、こんなにも失った心地がして、身体中から声にならない悲鳴が涙となって流れるほど悲しさが湧いてくるのに、何もかもがわからない。

“いとしい…おまえさま…”

“…速水さん…”

“阿古夜だけのものになってくだされ”

“あたしだけの速水さんになってね…”

“…嘘でもいいから言って…。

君を抱き締めたいって言って。お願い…”

“…おまえさま…”

“速水さん…、愛してる…。ずっと、愛してます…”

“迷うでない。その斧を握り、一突きで私を討て!”

“…ありがとう…。さよなら…速水さん

ぜったいに 幸せに なってね…”

“速水さん…、愛してる…”

─────マヤ!!

頭の奥から響いてくるマヤの声はなんだ!

鮮やかに蘇っては、泡沫─うたかた─のように儚く消えてしまう、優しくて、甘えて、遥かに悲しげなマヤの声はなんだ!!

頼む、教えてくれ、マヤ……!!

いったい自分は、何を手にして、何を失ってしまったのか…

教えてくれ… マヤ…

客電が灯り会場にざわめきが戻っても、真澄は座席に座ったまま、涙を拭いもせずにその場を動かない。まるで真澄の周囲だけ空気が固定し、時間が止まってしまったかのように。

「真澄さま…、いかがなさいました?」

紫織の遠慮がちないたわりの言葉も、真澄の耳には届かない。真澄に用件のある数人の関係者が近づいてくるが、真澄のただならぬ様子に誰も彼もが口をつぐみ、遠巻きに様子を見守り始める。紫織は、震える目蓋を閉じて、深呼吸をする。

衣擦れの音。目蓋を開けると、真澄がゆっくりと立ち上がる姿が見えた。けれども、真澄の目には何も映らない。手の届く距離にいる紫織さえその瞳には映ってはいない。もう真澄の意識は此処にはいないのだ。行くべき場所に行ってしまったのだと紫織は思う。分かりたくなくとも、分かってしまう。意識を追いかけるように真澄が一歩を踏み出す。紫織には一瞥もくれずに。

紫織は絹のハンカチをきゅっと握り締め、去りゆく真澄の背中を見つめる。覚悟を決めるなどということは、口で言うほど簡単なことではない。けれど、あの真澄に、自分は何ができるというのだろう。どんな言葉を掛ければ真澄は振り向いてくれるというのか。見苦しく縋り付けば振り向いてくれるのか。惨めに泣き喚けば戻ってきてくれるのか。分かりたくなくとも、分かるのだ。

もう、真澄は此処には戻ってはこない───。

もはや、かける言葉は何一つない。

だた静かに、光の中に消えていく真澄の後ろ姿を見送ることしかできない。後ろ姿も、愛していたと思う。

「あの…速水社長は…どちらに…?」

真澄に声を掛けるタイミングを失った関係者が、申し訳なさそうに紫織に頭を下げる。紫織は必死で掻き集めた鷹宮の誇りで、口の端に力を込めて懸命に笑い、関係者に、自分に、言う。

「しばらく放っておいておあげなさい…。もう、誰にも止められないのですわ…」

紅天女をひきずったまま、マヤは楽屋で放心している。楽屋に入って間もなく衣装やメイクのスタッフによって、マヤは日常の姿に戻されてしまったが、意識だけはそう単純に戻すことはできず、ただ一人、椅子に腰掛けて鏡の前で脱力している。

思考も停止しているみたいだと思う。紅天女への強い想いも、真澄への叶わぬ想いも、ぜんぶ、もう、自分の力ではどうにもならないところに行ってしまった。どっちも結果待ち。試演の結果発表も、真澄の結婚式も、早く終わってしまえばいいと思う。どんな結果であろうと、終わって、ほっとしているところに、早く行きたい。

亜弓の舞台が始まった頃なのだろう。さっきまでざわめいていたスタッフ達の姿が見えなくなり、マヤの楽屋には静寂が訪れている。

真澄は観てくれただろうか。どんな風に感じただろう。誰の評価よりも、真澄の感想を聞きたいと思う。もしも、例えば亜弓に審査員の評価で負けたとしても、真澄からたった一言「よくやったな」と言ってもらえれば、もう、それで、満ち足りるような気がした。

「速水…さん」

小さな声で名前を言ってみる。なんて、胸が締め付けられる名前なんだろう。名前なんて、ただの記号でしかないのに、どうして、こんなに切なくなるんだろう。

「速水さん…」

両腕にぺたりと頭を乗せて、目を瞑る。名前を言う。せつない。

涙がじんわりと溢れて、顔をななめに流れて、腕にぽつりと落ちた。

「なぜ、泣くんだ?…俺の名前を呼んで」

心を揺らす静穏な声。

本当にこの声は心を激しく揺さぶる。心臓も血流もいつも以上に働いてしまって、困る。目蓋を閉じていてもマヤには分かる。目の前の大きな鏡の中で、真澄が立っているのだ。おそらく、間違いなく、穏やかな淡い微笑みで。

扉の閉まる音。真澄の気配が近づいてくる。

入り口から一歩…、一歩…。

楽屋はそんなに広くはない。マヤは、あっというまに自分の背後に真澄の気配を感じ取る。

「マヤ…、君は俺の夢の中でも、よく泣いている。笑っている君が好きなんだが、どうしてだか俺の夢の中で、君はよく泣いている。だが、泣かせている原因は、たぶん、いつも俺だ。泣かせたくないのに、いつも、…泣かせてしまっているのは俺なんだな…」

真澄の言葉を背中で聞き続ける。真澄の声がマヤの背筋を撫で、ざわざわとして堪らない。瞳を開く。鏡の中に、真澄がいる。

思い描いた通りの、穏やかな淡い微笑みで。

「あ…亜弓さんの舞台…始まってます…よ…」

空気を吸うだけ吸って吐き出せなくて苦しくて、ばかみたいに震える声でそんなことを言ってしまう。そこにいる筈の無い、でも誰よりもいて欲しい人。笑っている君が好きなんだがなんて、嘘か本当かわからないことを何気なく言ってしまう人。困るから。そんなふうに揺らされても困るから。

真澄が、ふっ…と表情を緩ませて、首を小さく横に振った。

「君の紅天女を観たから…それで、俺は充分だ。圧倒されたよ…。よくやったな…」

よくやったな。…ほら…もうだめだ…。鏡越しにそんなことを平気な顔で言うから、嬉しくて、信じられなくて、また泣きたくなって、もう、それだけで満足してしまって、困り果ててしまう。

「マヤ…おいで…」

マヤの目が大きく見開かれ、思わず真澄を振り返る。おいで。今聞こえた言葉は、本当に真澄の言った言葉なのだろうか。思い出すまでもなく、耳に届いた瞬間に蘇る、あの夜の、言葉。

なぜ、その言葉が口をついて出てきたのか、真澄にもよく分からない。だが、自分はマヤに対してそう言ったことがあるような気がするのだ。振り向いたマヤは、震える下唇をきつく咬んで、眉根を寄せて、上目遣いで今にも泣きそうな顔をする。

ああ、この顔にも見覚えがあると真澄は思う。

真澄の腕が伸びる。

指先がマヤの肩に触れると、肩がぴくりと動いた。

「おいで」

もう一度、真澄は所以無き確信を持って言う。

恋しくて、恋しくて、恋しくて、どんなに残された記憶だけで生きていくと虚勢を張ったところで、真澄のたった一つの言葉で、そんなものはあっけなく崩れ去ってしまう。

真澄の言葉は、どんな魔法よりも偉大な魔力を持つ。

おいで、なんて言うから。

そんなに偉大な言葉を簡単に言うから。どんなことになっても知らないから。そんな魔法に掛かってしまったら…もう離れないんだから…。知らないんだから…。

真澄を見つめるマヤの顔が大きく歪み、マヤが真澄の胸の中に飛びこんでいく。真澄の胸に顔を埋め、背中に腕を廻し、きつく抱き締める。夢の中ではない現実の真澄の温もり。真澄の匂い。

夢の中じゃない…。

真澄はマヤの躰の衝撃を充分に受け止め、胸に縋り付く体温を感じながら、自らの腕をマヤの背中に廻す。

抱き締める。

マヤを抱き締める。

真澄の腕の中のマヤから、堪えきれないように嗚咽が漏れる。真澄は不思議な満たされる感覚を噛み締めている。この鮮やかな既視感はなんなのだろう。どうしても自分は、こうしてマヤをきつく抱き締めたことがあるように思えてならない。信じられないことだ。マヤが、自分を嫌っている筈のマヤが、縋り付くように自分を抱き締めている。あんなにも体中を虚しい風が吹き荒れた空洞が、優しく埋められていくような気がする。

「マヤ…俺は君をこんなふうに抱き締めたことがあるか?」

耳元に触れるほどの距離で絞り出された真澄の掠れた声。あの夜と同じぐらいの温度で耳元に優しく触れる声。胸がいっぱいになって、声が出せなくて、真澄の問いに応える代わりに、マヤは真澄の背中に廻した腕に力を込める。

マヤに触れてみる。何かを確かめるように、ぎこちなく。

黒髪に、紅潮する頬に、震える唇に…。

やがて真澄の脳裏にゆるゆると何かが蘇ってくる。

酔いを漂わせて、愛しさを込めて名を呼んでくれたマヤ。

悲壮なほど美しい微笑みを見せるマヤ。

身を縛るほど悲しみ包まれていたマヤ。

“速水さん…”

“今だけ、あたしだけの速水さんになってね…”

“…嘘でもいいから言って…。

君を抱き締めたいって言って。お願い…”

泡沫─うたかた─のように失った記憶の泡が、マヤに触れるたびに弾けるように鮮やかに蘇る。まるでカードを一枚一枚捲るように次々にマヤを思い出していく。

真澄の長い指が記憶を求めてマヤを彷徨う。目蓋を撫で、濡れた睫毛に触れ、ゆっくりと頬を伝い、首筋を落ちていく。

瞳を閉じて、真澄の指に全てを預けていたマヤが微かに震えた。自分の手に全てを委ねているマヤの姿。あまりの愛しさに、堪らず真澄の唇がマヤの紅潮した頬に触れる。湧き上がる愛しさ。記憶の泡。浅い呼吸をするマヤの唇を舌でなぞる。重ねた唇で吐息を交わすと、体中に湧き起こる甘い痺れとともに、記憶の泡が次々と降り注いでくる。

激しく喘ぐように求め合った口づけ。

繊細な指。恋に潤んだ瞳。

匂い立つような妖しい湿度に包まれたマヤ。

ひたむきな愛しさの籠もった愛撫。

この記憶はなんだ…。

夢…?

現実…?

マヤの頬に涙が伝う。口づけは止まらない。

何度も何度も唇を合わせ、吐息の隙間から舌を差し入れ深い口づけをする。真澄の舌にマヤが応える。真澄もマヤも眩暈のような高揚感に包まれ、もはや口づけは止まらない。求め合う湿った音だけが周囲を支配する。

自分の手の中で悩ましく身悶えるマヤ。

ただ、ひたすらに自分を求めるマヤ。

“速水さん、お願い、やめないで…!”

そして、霞の向こうに消えていく悲しげなマヤ。

“あたし…忘れないから。速水さん…ぜったい…”

“速水さん…、愛してる…。ずっと、愛してます…”

“…ありがとう さよなら…速水さん”

秘密めいた甘やかな記憶。

マヤの声。

口づけとともに、ついに真澄は全ての記憶を取り戻す。

確かに抱いた。

この手で、マヤを抱いた…。

現実と夢の狭間に閉じ込められた悲しげで甘美な時間。

違う。あれは紛れもなく現実の時間だった。

マヤはこんなにも自分を愛してくれていた。

そして、自分も狂おしいほどにマヤを愛している。

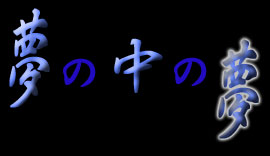

“夢の中だから、こんなに抱き締めてくれるの…?”

腕の中のマヤが頬を染め、潤んだ瞳で真澄を見上げる。

「夢の中だからじゃない…。

俺はいつでも、君を抱き締めるために、生きてる」

マヤが崩れるように真澄に全身を預けて、振り絞るように、泣いた。

この瞳に映るすべてが、

今、胸に抱く温もりこそが、揺るぎない真実だ。

マヤ。 俺は、君だけのものだ。

愛してる。

今までも、これからも。

永遠に。

記憶が戻る?

くくく…有り得ないねぇ。そんな生温い薬じゃ無いんだよ。

夢の記憶なんざ、きれいさっぱり消えちまうよ。

そうだねぇ。

唯一、有り得るとしたら、薬を使った相手が、

───魂の片割れだった

ってことぐらいだろうねぇ。

ほら、ごらん。そんなことは、滅多にあるもんじゃない。

世の中、そんなに簡単じゃぁないんだよ。

さあ、どうだい、お嬢さん。

あんたも試してみるかい?

束の間の夢で、

束の間だけ望みを叶えてごらん。

心配することはないさ。

次の一滴で、

きれいさっぱり忘れてくれるんだからねぇ。

すべては霞の向こうの夢の話さ。

05.20.2005

むっ…むずかしかった…。

もっと、もっと、幻想的に、蠱惑的に、官能的に、心の揺れなどを描きたかったのですが、むずかしかったです。

そもそもは、パロ達と楽しく飲んで、いい感じで抱き付き癖を発揮しながら酔っぱらい(←ハタ迷惑)終電に乗った時に、ふとマヤを酔わせて真澄を襲わせてみよう、と思い立ったところから始まったネタ。

お楽しみいただけたでしょうか。

ちょっとでも楽しんでいただけたら、幸せ。