マヤが泣いている。

母を亡くして、裏切られて、絶望して。

“あなたなんて大っ嫌いよ!”

“世界中で一番嫌い!一生憎んでやるんだから!”

“一生許さないんだから…!”

マヤ。君の悲しみを、俺はどうやって償えばいい…?

その憎しみに、どう向き合えばいい…?

一生憎まれ続けて生きればそれでいいのか。

憎しみの対象となりつづけることだけが

唯一、俺に許された生き方なのか。

こんなにもマヤを求めているのに。

心も躰も、もう、自分ではどうしようもないほど

マヤを求めているのに。

頬になにかが触れる。

温かくて、柔らかい。

誰かの…手。

頬を撫でる。髪を撫でる。

ひどく安らぐような心地がして、動けない。

「速水…さん…」

温かな滴が、ぽたり、と頬に落ちてきた。

涙…?

泣いているのか…。

誰が…?

名前を呼んだのは誰だろう…。

自分の名前を、あんなにも愛おしさを込めて呼んでくれるのは、

誰だっただろう…。

「速水さん…」

ああ、この声は、マヤの声だ…。

マヤの声は、いつでも心の中の一番柔らかい場所に

何にも遮られることなく触れてくる。

笑い声も、泣き声も、怒り声も。

────マヤ…?

何故、マヤがこんなに愛おしさを込めた声で

自分の名を呼ぶのだろう…?

薄目を開けてみる。

ぼんやりと霞の中に、光を搾った照明の色が見える。

その中で揺れる人影。

徐々に焦点が合い、その人影が誰であるのか自覚して安堵の溜息をつく。ここに、マヤがいる。横たわる自分の隣に、仄かにワインの薫りを漂わせたマヤが座っている。マヤの手が髪を撫で、頬を撫でる。

マヤが、おそらく世界中で誰よりも

誰よりも深く憎んでいる筈の自分に、触れている。

ああ、そうか。

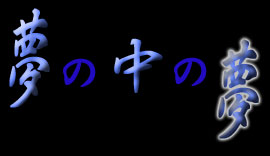

これは夢だ。夢の続きなのだ。

マヤの指が、こめかみを通り、耳に触れる。

夢の中だから、マヤはこうして優しく触れてくれる。

勝手な夢の中だからこそ、愛しさを込めて名を呼んでくれる。

「マヤ…」

弾かれたように、マヤの手が離れる。

「泣かないでくれ…マヤ…」

マヤのとろりと溶けそうな瞳には滴が溢れ、今にも零れ落ちそうに震えている。その滴もたった一度の瞬きとともに頬を伝う。

夢の中のマヤが泣いている。

サイドボードに置かれた赤ワインを底に僅かに残したワイングラス。

マヤが一人で飲んでいたのだろうか。

頬を仄かに染め、緩やかに酔いを漂わせるマヤ。キャミソールドレスをしどけなく華奢な躰に纏ったマヤは、まるで繊細な線で描いた水彩画のようだと思う。触れた瞬間に消えてしまいそうな気がして、胸が痛くなる。夢の中ならば、抱き締めることを許してくれるだろうか。マヤを抱き締めてもいいだろうか。

腕を伸ばそうとした真澄が、ようやくその事態に気付く。

身動きが出来ないことに。手首に異様な感触があることに。

縛られている…? まさか。

普通に考えて有り得ない感触に、僅かに首を動かして腕の先を見る。縛られている。 真澄の手首は紐に縛られ、その紐の先を目で追うと、ベッドの頭上の柵の棒に何回か巻き付けられている。あまりの事態にすぐには状況を飲み込めない。着衣に乱れは無い。スーツの上着だけは脱いではいたが、自分の記憶が正しければそれを脱いだのは自分だったと思う。神経を研ぎ澄ませ人の気配を探る。事態を把握することが先決だ。マヤと自分に一体どんな災いが起きたのか。一見マヤに危害は与えられていないに思われる。自分はどうなってもいいが、マヤに危害が及ぶことだけは避けなければならない。

───だが。

どう見ても、この部屋にはマヤと自分しかいないのだ。

真澄のいるベッドの上にぺたりと座り込み、涙を含んだマヤしかいないように思う。人の気配も物音も無い。第三者の匂いがしない。

そして、手首を縛る紐は、女性が着物を纏う際に使う紐。

試演間近のマヤは、稽古の時は浴衣を着ているはずだ。稽古用の浴衣を。そう──まさに、こんな紐を使って──

…まさかとは思うが。

この事態を説明できるのは、どうやら目の前にいるマヤだけなのだと真澄は悟る。おかしな夢を見ているらしい。

「…マヤ…。…できれば説明してくれないか?」

真澄の問いにマヤは、微かに頭を横に振り、再び指で真澄の髪を梳き始める。

「…速水さんの髪、柔らかいんですね…。ずっと…触りたいと思ってた」

お酒に酔うというのは、とてもいいとマヤは思う。

いつもなら言えないことも出来ないことも、しなやかにできたりする。頑ななプライドも度胸の無さも、全てワインが解決してくれる。自分をなくすほど呑むのではなくて、本音の自分を取り戻しているような、そんな気さえしてくる。

「速水さん…。今だけ、あたしだけの速水さんになってね…」

「…どういう…?」

言いかけた真澄の唇にマヤの人差し指が触れる。

「大丈夫…。ちゃんと…ちゃんと紫織さんのところに帰してあげるから…。今だけだから、お願い…暴れたりしないで」

真澄は絶句したまま溜息も出ない。

縛られた手首、酔いを漂わせて悲壮に微笑むマヤ。

暴れるつもりなど毛頭無かった。

マヤに縛られたのだとしたら、どんな事態でも構わないと思う。

例えば、これが憎しみから起こった行動だとしても、

例えば、間違った愛情から起こった行動だとしても、

構わないと思った。

真澄が笑う。困ったような、せつないような、淡い微笑みで。

「君の好きにしたらいい…」

なんて笑みをくれるのだろう。

こんな眼差しを注いでもらえるのなら、ずっとこのまま夢の中でまどろんでいたいとさえ思う。君の好きに。それは一体どういう心境で言える言葉なのだろう。チビちゃんには、何も出来ないと踏んでいるのだろうか。真澄から見れば自分など物の数にも入らないということなのだろうか。それでもいい。それでも現実と夢の狭間にいる今だけは、真澄はここにいてくれる。抗わずに、むしろ穏やかに。

横たわる真澄の上にスカートをたくし上げ馬乗りになる。

驚いて目を見開いた真澄の頬に手を当てる。

愛しい。なんでこんなに愛しいのだろうと思う。

髪の生え際を人差し指と中指で撫で、まぶたに降りて睫毛に触れ、頬骨を伝って鼻筋に登り降りていき、形の良い唇をなぞり、顎から耳に行きその形を確かめて首筋を伝う。唇に触れたとき、下唇が僅かにたった一瞬だけ震えていた。猛烈な勢いで込み上げてくる愛しさにマヤは全身を粟立たせ小さく息を吐く。それからベッドに手を突いてかがみ込み、ゆっくりと吐息と共に唇を真澄の唇と合わせた。

やわらかい…。

一度触れて、離れて、また触れる。

真澄の唇のじんわりと伝わってくる温かさと、思いがけないほどの柔らかさ。人の唇がこんなにも温かいなんて知らなかった。こんなに柔らかいなんて思わなかった。

まるで、真澄の秘めた優しさが全て込められているようだと思う。

唇を合わせる直前の、真澄の眉根を寄せた薄目。目蓋の裏に焼き付けて、一生、忘れない。心の中にしまっておく。

心臓が恐ろしいほど激しく打っているのがわかる。軽く口づけただけで、これほどの鼓動になってしまうのならば、これ以上口づけを続けたら自分は死んでしまうかも知れない。 それでも、一旦触れてしまった唇から離れられるはずもなく、また口づける。もう一度、押し付けるように。口づけの方法を知っているわけではない。知っているのは唇を合わせるということだけ。それ以上のキスは知らない。

けれども、マヤは真澄の唇の柔らかさに誘われて、今まで自覚したことのない湧き上がる欲望のままに、角度を変えて吸っていく。

真澄は身じろぎひとつしない。

それでもいい、それでもいい、とマヤは繰り返し呪文のように思う。

好きでもない女のキスなど捨て置いてくれて構わない。抗ったり暴れたりせず、嘘でも偽りでも、いっそ哀れみで構わないから、ただ、この時間を静かに受け止めてくれたら、それでいい。

マヤの舌が真澄の唇の形をなぞり、薄く開いた真澄の唇の隙間に入り込んでいく。びくりと真澄が刹那、その身を揺らした。

お願い。逃げないで…

祈りにも似た想いを願う。逃げないで…。受け止めて…。

自分から口づけをするという行為に、激しく羞恥心を覚えるが、口づけにはそれを乗り越えるほどの威力があるのだとマヤはこの期に及んで感じてしまう。真澄の吐息、唇の温度、湿度を感じれば感じるほど、口づけをするという行為に深くのめり込んでいく。止められない。真澄の呼吸が乱れていくのが、上下する胸の動きでわかる。もっと乱してみたい。真澄の平常心を乱したい。

できることなら、この夢の中で狂うほどに───

マヤの舌の動きが、真澄の口腔で更に激しさを増していく。

弾かれたように何かが突然動き出す。これまで動きの無かったものが、動き出す。何度もマヤの舌を絡め、唇を掻き分けるようにしてマヤの口腔に入り込むのは、紛れもなく真澄の舌先。マヤの唇を吸い、味わい、歯茎をなぞり、口腔のその全てに舌を這わせる。

───信じられない、とマヤは痺れていく脳の片隅で呟く。

真澄の口づけに、まるで全てを絡め取られていくようで、

まるで舌だけで芯まで犯されていくようで、

まるでマヤの口づけは稚拙な子供の遊びだというようで、

躰の芯に言いようのない疼きがじわじわと湧き出で、無意識に腰が揺れていくのを止められない。どこからがマヤでどこまでが真澄なのか、もはや知れないぐらいお互いが溶け合うように感応し合う。

んはぁっ…んっ…んぁっ…はぁっ…はぁっ…

二人の荒い呼吸音だけが、照明を搾った部屋の中に響く。

息も絶え絶えになりながら、胸苦しさを覚えながら、真澄の激しい口づけに、マヤは必死で縋り付いていく。偽りでも、例え哀れみでも、求められているこの瞬間に縋り付いていきたい。いつ終わるとも知れない口づけに、マヤの呼吸も激しく乱れ、心も千々に乱れていく。

ついにその胸苦しさに耐えられず、マヤがのけぞるように唇を離す。

胸苦しさの原因はよくわからない。単純に呼吸が困難だったからではないことだけは知っている。たぶん、この激しい口づけの何処かに、何かを感じるから。秘めたる何かを。

はぁっ…はぁっ…はぁっ…

マヤの肩が激しく上下する。大きな目をさらに見開いて真澄を見る。それは、“見つめる”という言葉よりも、ただ“見る”という言葉がふさわしい。呆然とただ真澄を見る。秘めたる何かを考えてしまうと、おそらくきっと、また悲しくなってくる。深く考えてはいけない。何もかも確かめすぎないように。そう、何もかも夢の中の出来事なのだから。

真澄の首に絞められたネクタイに指をかけ引っ張ると、それは簡単に緩められた。唇の端で息を吐きながらネクタイを抜き取る。心臓の音がうるさい。息を長く吐く。それから、ゆっくりと震える指を誤魔化しながらワイシャツのボタンを外していく。徐々に露わになっていく真澄の首筋、引き締まった胸。真澄がごくりと唾を飲み込む。呼吸する胸板。上下する喉仏。

なんて姿だろう。

あの、大都芸能の速水真澄が、

自尊心が高く、いつも冷静に冷血に事を運ぶ速水真澄が、

憎らしいほどに意地悪なことばかり言う速水真澄が、

長い間、密やかに紫の薔薇の影から見守り続けてくれた人が、

大好きで、好きで

好きで

好きで

好きで

好きで

───もう、どうにもならないぐらい好きで堪らない

大好きな、速水さんが。

今、自分の目の前で胸をはだけ素肌を露わにし、手首を縛られ、自分を見ている。困惑を漂わせて見ている。呼吸を荒くして。

マヤは、一度真澄から離れるとベッドサイドのワイングラスを手に取る。ベッドの端に腰掛けて真澄の姿を微睡みの中で眺めながら、グラスの艶やかな赤を呷る。酔うというのはとてもいいと思う。ワインが仄かな熱を伴いとろとろと躰に沁みていく。

は…

真澄が浅く息を吐いた。

部屋の中には、マヤだけの真澄の息の音と、マヤが座り直したベッドの軋む音以外何も聞こえない。大きなはめ殺しのガラス窓の向こうは、いつの間にか雨降りだったらしい。ガラスに無数の水滴がひしめいて、煌めく夜景が滲んでいる。ここは、現実と夢の狭間に閉じ込められた場所。世界の中で、たった二人だけが、この場所にいる。

グラスを置き、マヤはまるで穢れ無き天使のようににっこりと微笑むと、真澄の芸術的な喉仏に唇を押しあてた。

抱き締めてもらうことが叶わないのならば

束の間の夢の中で

あたしから、無謀にも

愛そうと思う。

05.08.2005