最高の眺めだと思う。

いくらなんでも、これほどの想像はしたことが無い。

おかしくなってしまいそうだ。

頬を紅潮させたマヤが、まどろむ眼差しで、真澄の顔に、耳元に、首筋に、胸元に、次々に口づけを降らせ、舌を這わせる。時折、耐え難そうに甘い溜息をつき、無意識に下半身を擦りつけてくる。

肩から頼りなく落ちてくるキャミソールドレスの肩ひも。

谷間が揺れる危なげな胸元。

白い肩で乱れる黒髪。

明らかに真澄に対して欲情しているマヤの姿を、真澄は信じがたい心地で眺めている。マヤの唇が触れた場所が熱を持ち、疼き、脳を支配する理性の崩壊の音が聞こえてくるようだ。

───抱き締めたい。

全身から匂い立つような、

妖しい湿度に包まれているマヤを、抱きたい。

その躰の全てに、髪の先から指先まで、口づけたい。

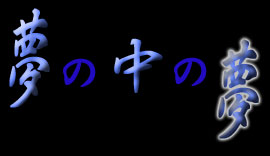

現実には決して叶うことのない、甘美な夢。

こんなことは有り得ない。

だからこれは自分の幻想がみせた儚い夢なのだと虚しく自覚しつつも、それでも夢の続きをみたいと望んでしまう。

手首の先の紐を注意深く見上げる。

紐は、ベッドの柵の棒に簡単に何回か巻き付けられただけの状態で、少し腕を伸ばせば、外すこともできそうな頼りない括り方だった。

───もしかして…

その瞬間、真澄の口から、うっ…と低い呻きが漏れる。

先ほどから真澄の脇腹や胸をまさぐっていたマヤの繊細な指が、躊躇いがちに下半身に降りていく。硬く張りつめた部分に行きついたマヤの手がその場所で止まり、上質なスーツのズボンの上から、まるで不思議なものでも発見したかのように撫ではじめる。マヤの口からまた甘い溜息が漏れた。

「…マヤ…!」

思わず真澄の口から拒絶の反応が出る。油断していた。拙いやり方で──それでも充分に心地よかったが───愛撫を受けてはいたが、さすがに下半身にまでそれが及ぶとは思っていなかった。真澄の胸から上目遣いで視線をくれるマヤの姿に、真澄はまた言葉をなくす。こんな姿を散々見せられるだけで、自らの手で触れることは許されないなどと、なんて耐え難い拷問を与えてくれるのだろう。

「君はひどい人だな…」

言葉の持つ意味よりも、遥かに甘い響きを以てその声はマヤに届けられる。真澄の硬く張りつめた部分の存在は、マヤを充分に喜ばせていた。自分の拙すぎる愛撫に、それでも真澄が感じてくれていた証のようで、堪らなく嬉しかった。何でもしてあげたくて、悦ばせてあげたくて、服の上から何度も何度も下から上に撫で上げる。目を瞑る真澄から声にならない溜息が出る。その湿った溜息がマヤを煽る。真澄のその息遣いだけで、身体中が昂揚していくようだ。

「…やめるんだ、マヤ……」

躰を捻り、抵抗の意志を示す。決して今から予想される行為を否定するわけではなかったが、むしろそれを望む自分がいることも否定しないが、だがそれをマヤに、あのマヤにされることにやはり抵抗があった。適当に見繕った適当な女ならいい。だが、相手はマヤだ。長い、長い間、ずっと大人になることを待ちわび続け、密やかに見守り続けた掌中の玉のような愛しい存在。崩壊しかけた理性と絶え間なく湧き上がる欲望の狭間で、本当におかしくなってしまいそうだ。間違えるな、この手で抱きたいのだ。まずはこの手で。

マヤは真澄の言葉にはきっと軽蔑の色が含まれているのだろうと思う。けれど、今さら軽蔑がなんだと言うのだろう。

「…だけど、してほしいでしょう…?ねえ…速水さん…」

消え入りそうな声で言う。ただ、やれるだけのことで愛してみたいだけなのに。真澄の全てを愛したいだけなのに。左手で触れながら、右手はベルトに手を掛ける。

「だめだ…。やめてくれ、マヤ」

深い溜息とともに抗いの言葉が低音で伝わってくる。

ひっそりとマヤが笑う。いったい真澄は何に義理を立てて抗っているのだろう。美しい婚約者に?自らの心に?ものの数にも入らない自分には、愛する権利さえないというの?

だけど、本気で抗おうというのなら、手首を縛られているだけなのだから、真澄が本当に暴れたら、本当に氷のように冷たく怒鳴りつけたら、きっともうそれで終わるのに、真澄はそれをしない。それが答えだと思う。考えたらだめなのに。何も考えてはいけないのに。ただ、この時間を漂ってくれたらそれでいいのに。

再び真澄の上に両足を広げ馬乗りになると、真澄の張りつめた部分に自らの下半身をあてがい擦りつけながら、真澄に口づけする。余計なことを考えられないように。深く何かを考えられないように。ほら、躰はもうこんなにも素直に反応している。

んっ…ん…ぁ…ん…はぁ…

舌と舌を絡め合い、唾液が口の端から零れ、唇を吸い合って、角度を変えて何度も何度も離れることなく狂ったように口づけし合う。

不意にマヤの動きが封じられる。

マヤの背中に感じる締め付けられる感触。 なぜ?

目の前の真澄の不敵な笑顔。

恐る恐る振り向くと、マヤの背中に真澄の腕が廻されていた。手首を縛ったままの真澄が、深い口づけの間に長い腕をのばし、ベッドの柵に巻かれていた紐を器用に外して、その腕の中にマヤを閉じ込めている。至極、満足げに。耳元で囁く真澄の笑みを含んだ声。

「本気で外されたくなかったら、もっときつく結んでおくべきだな」

「…どうして…?」

「どうして?…外せる程度にしか、柵に巻かなかったのは君だろう?こっちが聞きたいな…。なぜ?…と」

真澄の言葉に、マヤは真澄の腕の中で真澄の胸に顔を埋めて下を向く。心臓がどくどくと脈打っているのが頬に伝わってくる。おそらく真澄にも自分の心臓の音が伝わっているのだろうと思う。真澄の匂いがする。匂いを大きく吸い込み、マヤは真澄の羽織っているワイシャツをぎゅっと握り締めた。

「この紐を解いてくれないか?」

「…だめ…」

「君に、これを解いて欲しい」

「…だめ…」

「マヤ…」

「…だめ…。だって、速水さん、どっかに消えていなくなっちゃう」

「消えないよ…」

「ほどいてしまったら、自由になって、あたしを軽蔑したまま、なにも知らずに目覚めてしまう。あたしなんて忘れられて綺麗な人のところに帰っていってしまう…!」

声を詰まらせるようにして必死にシャツを握り締める。

自分に縋り付いてにいるのはマヤ以外の誰でもなく、真澄のよく知っているマヤなのに、けれどもよく知っているマヤよりも、遥かに艶やかで素直で我が儘で感情的で、紛れもなく女だ。いじらしくて、愛しい。

「俺は、絶対にマヤを軽蔑したりしない。君の傍にいる。それに、君も本当は解いてしまいたいと思っているはずだ…」

真澄はベッドの柵とマヤを見比べる。

「だからこそ、簡単に外れるようにしたんだろう…?」

顔を上げたマヤの視線とぶつかる。眉根を寄せて唇を尖らせ、瞳が潤んで揺れている。拗ねたように、いたずらを叱られた子供のようにどこか安堵した表情で。

「解いて、俺の手で触れて欲しいと思っているはずだ。抱き締められたいと思っているはずだ。…そうだろう?」

静かだが反論を許さない真澄の声音に、下唇をきゅっと咬んだマヤが、真澄を見つめる。真澄の涼やかで熱い瞳の奥を見つめる。

「じゃあ、ね、…嘘でもいいから言って…。君を抱き締めたいって言って。お願い…」

小首を傾げて、潤んだ瞳で懇願するマヤの心情が痛々しい。どうして夢の中のマヤはこんなにも自分を愛したがっているのだろう。愛されたがっているのだろう。

「君を抱き締めたくて堪らない。…マヤ、君は俺をこんな風に紐で縛る必要などないんだ。俺は、君だけのものなんだから…」

俺は、君だけのものなんだから。穏やかで衝撃的な真澄の言葉に、マヤはぽとりと一滴の涙を零して動けなくなる。たった一言の言葉だけで、真澄は瞬く間にマヤのことを縛ることができてしまう。自覚のないままで。気付いてくれたらいいのに。こんなにも重大なことを、真澄は気付いてくれたらいいのに。

マヤは観念したように、小さく微笑んで真澄の腕の中から抜け出す。座り直して自分の両手で真澄の手を包むように握り締めて、そっと口に当てた。

「もう…、相変わらず嘘が上手で困っちゃう。速水さんは、ほんとに…あたしを動かすのが上手ね…。どんな言葉があたしを動かすのか、速水さんはみんな知ってるのね…」

真澄の指に口づけをする。きれいな形の爪に、骨張った関節に。

「…この手が好き。大きくて、指が長くて、形が綺麗で、優しそうで。……ごめんなさい、こんなことして…」

真澄の手に口づけながらそれだけ言うと、手首の紐の結び目を歯で銜えて緩め、それから紐の先を口で銜えると、一気に引っ張り、真澄の手首に自由を与える。マヤの口から垂れ下がる紐が、ゆっくりと、ぱさりと音をたてベッドに落ちていく。

自由を与えられた真澄は、ぐるりと両手首を一回まわして、それから体を起こす。目の前には、儚く頼りなくベッドにぺたりと座り込む水彩画のマヤ。

「おいで…」

マヤは動かない。

座り込んで下を向いたまま、下唇を咬んで首を激しく横に振り、その場を動かない。

真澄の腕が伸びる。

指先がマヤの肩に触れると、肩がぴくりと動いた。

マヤの顔がほんの僅かに上を向き、真澄の顔を伺うように大きな瞳で視線を投げてくる。その上目遣いの表情がどのくらい魅力があるか、この目の前の小さな愛しい人は気付いているのだろうかと真澄は思う。

「おいで」

もう一度、確信を持って言う。真澄を見つめるマヤの顔が大きく歪み、弾かれたようにマヤが真澄の胸の中に飛びこんでいく。真澄の胸に顔を埋め背中に腕を廻しきつく抱き締める。真澄はマヤの躰の衝撃を充分に受け止め、胸に縋り付く体温を感じながら、自らの腕をマヤの背中に廻す。抱き締める。マヤを抱き締める。腕の中のマヤから、堪えきれないように嗚咽が漏れる。頬を寄せて、後ろ髪を掻き混ぜるように、その大きな手で背中を撫でる。ゆっくりと、だんだんと性急に。強く抱き締めすぎてしまえば壊れそうなほど華奢な躰を、それでも抑えの効かない困った腕は、苦しめるほどにマヤを締め付けてしまう。

抱き締められる胸苦しさに息が止まりそうになりながら、マヤは必死で状況に飲み込まれないように考える。今、自分は真澄に抱き締められている。だけどこれは夢の中だから。真澄の夢の中なのだから。

幸せと儚さが綯い交ぜになり、喉の奥に固まりが込み上げ嗚咽が止まらない。真澄にとってはたわいのない夢の中の出来事でも、それでも、これは現実だ。大きな手のひらから伝わってくる温もりは嘘じゃない。これは、自分にとって…紛れもなく、───他の誰にも言えなくても───現実なのだ。

「夢の中だから、こんなに抱き締めてくれるの…?」

「それじゃあ君も…夢の中だから…抱き締めてくれるのか…?」

耳元に触れるほどの距離で絞り出す掠れた声。湿った吐息。

始めて聞いた。真澄のこんな声は。

頬を染め潤んだ瞳で見上げるマヤの姿に、真澄は込み上げてくる愛情と欲望を抑えられない。夢か現かわからない痺れるような微睡みの時。腕の中のマヤが、あれほど自分を憎んでいたマヤなのか、自分の作り出した幻想のマヤなのか、もはや判別がつかない。

ただ、いとしくて、愛したくて、

もう自分を止められない。

もう一度唇を合わせ、マヤの耳元に首筋に数え切れない口づけを降り注ぐ。耳朶を軽く咬んでは、吐息をかけると、マヤは真澄の腕の中で身を捩って溜息をつく。その姿にますます愛しさを覚え、真澄の濡れた口づけは首筋から胸元へ柔らかく降りていく。

「あ…んん……ふ…」

マヤは、真澄の唇の吸い付くような感触に、固く結んだ口から吐息が零れるのを抑えられない。口づけを受けるたびに下腹部から鈍い切なさが込み上げ、真澄の唇、手、その全てに触れられている場所がじんじんと熱く疼くのがわかる。抑えようとしても、今まで出したこともないような、甘い溜息が不用意に零れてしまう。

「ぅぅん…ぁ…っんっんん……」

真澄の手がマヤの胸に廻り、ドレスの上から胸を揉みしだき、その胸元から素肌へ手を滑り込ませてゆく。直に胸に触れられる感触に堪らずマヤの声があがる。

「はぁっ…あぁ…」

背中のファスナーを器用に降ろし、肩ひもを外した。するりと頼りなくドレスは足下に落ちていく。とたんに弾むように現れる零れそうなほどの白い乳房。硬く上を向いた小さな先端。恥ずかしさのあまりマヤはきゅっと目を瞑り、真澄は一瞬放心したようにその姿を眺める。

「きれいだ…」

かつて幾人もの女性とそれほどの感慨も無く肌を合わせてきたが、こんなに惑うほど心が昂ったことはない。恋い焦がれ続けたマヤが、しどけない姿で目の前にいることが、まだ少女なのだと思い込もうとしてた自分が滑稽に思えるほど色香を漂わせる女性となっていたことが、余計に心を狂わせていく。

壊れそうなほど繊細な、陶器のように白い素肌のマヤ。

きれいだ。真澄の口から零れ落ちたその言葉。

もう、この言葉だけあれば、夢から醒めてもきっと生きていける。

きれいだ。不確かな夢の中でも真澄にそう感じて貰えただけでいい。

それ以上の言葉は望まないから。

真澄の口から零れた言葉は、どんな魔法よりも偉大な魔力を持つ。

声のトーンも響きも絶対に忘れない。失わない。

マヤをベッドの上に静かに押し倒す。

その反動で黒髪が白いシーツの上に鮮やかに広がった。

小さく震えながらも真澄に腕を廻し背にしがみつく姿がいじらしい。

両手で乳房を掴み柔らかく形を変えて何度も揉みしだき、吸い付いては舌先で先端を擦り合う。痺れるようなマヤの嬌声を堪能しながら、右手は下腹部を経て内腿を撫でる。指を伸ばすと、そこはじっとり湿り真澄の訪れを待ち望んでいる。マヤに最後に残された下着に指をかけ引きずり降ろし、滴で濡れそぼった花びらを弄んだ。

「あぁぅ…ん…んっっふぁっん……んん…」

一層激しく声を上げ、一糸纏わぬマヤは、真澄の手の中で身悶える。

「…んっ…速水さん…も…」

小さな声でねだるマヤの言葉に、真澄は自らの着衣を脱ぎ捨てる。

きれいなのは真澄の方だとマヤは思う。整った端正な横顔。彫刻のように無駄なく引き締まった躯。骨の線までが繊細に美しい長い指。

真澄が素肌でマヤを抱き締める。肌と肌を合わせ、足を絡ませ抱き締め合う。お互いの体温が全身で交わっていく。

満たされていく。

束の間の夢で、

束の間だけ望みを叶えてごらん。

大丈夫…、大丈夫…。

忘れていない。

夢のような時間にはいつか終わりのあることを。

それでも、今この時だけは、真澄の体温に包まれて愛されている。

悲しいほど愛されているとわかる。

今、この時だけは。

05.11.2005