インターフォンの音にドアを開けると真澄が立っていた。

何も映さない眼差しで、ただ「ひさしぶりだな」とだけ言って。

マヤは、真澄の姿を目にしたとたんに、今まで用意していた言葉も全てどこかに行ってしまい、何を言い出せばいいのかわからなくなってしまう。

ヨーロピアン・クラッシックの豪奢な作りのホテルの部屋。キングサイズのベッド。窓には煌めく夜景。遠くで光を放つ東京タワー。真澄は部屋に入ると真っ直ぐに窓辺に行き振り返る。マヤはゆっくりと部屋の中程まで歩き、ソファに腰を降ろす。ソファの正面に鎮座する大きなベッドから不当なほどの威圧を感じて、視線を慌てて足下に落とした。隙のないスーツに身を包んだ真澄には、こんな場所がよく似合っている。それに対して自分は、キャミソールドレスでいくら精一杯大人の格好をしたところで、自分の内面から湧き出る違和感を抑えられず、心がざわざわと落ち着かない。

「チビちゃんから、こんな場所に招待を受けるとは思わなかったな。やはり、君はびっくり箱のような女の子だ」

「…人目に付かないところで、話したいことがあったんです…」

マヤの強ばった表情を伺う。眉根を寄せて自分のつま先をじっと見る硬い眼差し。強く握りしめられた両手。

「…なるほど。どうやら、楽しめる話では無さそうだな」

「…そうかも…しれません」

「まあ、いい。チビちゃんの話なら大抵のことは聞いてやる」

唇の端を持ち上げて真澄が涼しく微笑む。大抵のことは聞いてやる。それなら、あの婚約パーティーは無かったことにしてください。あの綺麗な婚約者を愛することをやめてください。自分に向けられる真澄の真っ直ぐな視線に、マヤは途方もなく悲しくなる。自分はこんなにも我が儘でどうしようもない人なのだと真っ暗な闇に飲み込まれそうになる。どうして、そんな目を向けてくれるのか。まるで小さな子をあやすような口ぶりで。

「なにか…飲みませんか…?」

「長丁場というわけか…。君は何を飲む?」

本題に入りたがらないマヤの様子に、真澄は自らミニバーでシングルモルトをストレートでグラスに注ぐ。

「あたしも…同じものを…」

「チビちゃんがこれを?…やめておけ。ノンアルコールもあるぞ」

「…同じものを。あたしだって、二十歳を過ぎてちゃんと飲める年齢なんです」

あまりにせっぱ詰まった真剣な目で訴えるマヤの様子に、真澄はそれ以上止めることはせず、軽く息を吐き、黙って水割りにして手渡した。マヤの手の中で、琥珀色の液体が透明な水と混ざり合い、緩やかな渦を作っていく。マヤは液体の織りなす渦が、やがて溶け合っていく様をじっと眺め、それから一気に口に運ぶ。口内に広がるウィスキーのほろ苦い薫りと味。これは大人の味なのだと思う。ごくりと飲み干すと、喉の奥に微熱の炎が灯った。

「…まずい…」

ストレートな物言いに、真澄が苦笑する。

「くっくっく…。ごあいさつだな、チビちゃん。俺の作った水割りはそんなに不味いか」

「…まずい。紫織さんもこういうの、飲むんですか?」

「…紫織さん?いや、彼女はウィスキーを飲まない」

唐突に出来てきた忘れたい婚約者の名前に真澄の表情が曇る。特にマヤの口から紫織の名前を聞くのは耐え難い。今、このひとときだけでも彼女のことは意識の中から追い出しておきたい。酷い男だと自覚はあるが、目の前のマヤを全身全霊で感じていたいのだ。だが、マヤにはその真澄の表情を読み切れない。大切にしている紫織のことを無造作に聞かれて不快に感じたのだろうとしか思えない。

「…そうですか。じゃあ、紫織さんはどういうの、飲むんですか?」

「そうだな。彼女はあまり飲める方ではないから、飲むなら軽いシャンパンなどだろうな」

「紫織さんは、こういうの飲まなくても大人なんですね…」

「…チビちゃん…?」

「速水さんに、よく似合ってる花のようなヒト…」

自虐的、とでも言うのか。

紫織のことを無遠慮に尋ねては、自ら好んで傷ついている。

マヤは真澄に対して底意地の悪い感情がふつふつと湧いてくるのを止められない。真澄に紫織について尋ねている自分の思慮の無さや、紫織をかばうような応え方をする真澄の優しさ、そのわりには真摯に自分に視線を投げ掛ける真澄の無神経さ、自分の中に潜むばかげた邪気、その全てに苛立ちがつのる。

「速水さん…。なんで、来たんですか。なんで、のこのことあたしの呼び出しに応じるんですか」

「君が頼んだんだろう。会って話がしたいと」

「あたしのことが目障りなら、どんな頼みでも聞かなきゃいいのに」

「…君のことを目障りだと思ったことはただの一度もない」

「そんなことない。いつだって、目の敵にして邪魔に思ってるっ!」

「…もう酔っているのか?チビちゃん」

グラスを持ってソファに近づく。

ソファでマヤが真澄を見ている。

水割りのグラスを両手で握り締めて。泣きそうな顔をして。

マヤの真意がわからない。

呼び出したことも。本題を言わないことも。

攻撃的な台詞を言うことも。泣きそうな顔をしていることも。

稽古は迷いながらも順調に進んでいると報告を受けていた。桜小路とのコンビネーションにも問題は無いと聞いていた。なにより、桜小路との仲睦まじさは、自分の方こそいやというほど見せつけられてきた。何がマヤをこんなにも不安定にさせているのかが、わからない。

「たくさんの人がいる前では、意地悪い視線を投げ掛けてくるくせに。挑発的な酷いことばかり言ってあたしを困らせるくせにっ。なんで、こんな時は、そんなに真っ直ぐにあたしを見るんですか。なんでそんなに優しい目をするんですか?あたしはこの目を思い出しては、その度にどうしようもないほど悲しくならなくちゃならない!」

「チビちゃん。グラスを置くんだ。もう飲まない方がいい。ノンアルコールのものを持ってこよう」

努めて穏やかに、鎮めるように言葉を選びながら話しかける。その愚かなほど穏やかで優しい声に、みるみるマヤの顔に怒りが走る。

「速水さんは、いつだってそうやってあたしを子供扱いするっ!

チビちゃん、チビちゃん、チビちゃんっ!!!

あたしはもう子供じゃないしっ、酔ってもいないっ。こんなに冷静なのにっっ!」

ヒステリックに叫ぶマヤを抑えようと、真澄がマヤの白い両腕を掴む。潤んで怒りに揺れるマヤの大きな瞳を捕らえるように。

真澄のグラスが音もなく絨毯の上を転がっていく。

「…落ち着くんだ…。…君の話を聞こう。君に嫌われていることはよく分かっている。君をそんなに不安定に悲しくさせているのは、俺なのか?いったい何があった? 今夜、ここに俺を呼び出したわけを、ゆっくりでいいから話してくれないか」

真っ直ぐにマヤを射抜く真澄の視線。

鼓動まで耳に届きそうなほど接近した躰。

わかっていない…と、マヤは思う。

真澄は本当に何もわかっていない。両腕を掴む真澄の手から伝わる体温が、こんなにも痛いことをわかっていない。こんなにも真澄を想っていることを欠片ほども想像しない。

絶望の淵で揺らめきながら、真澄の瞳に晒され、やがて気付いてしまう。真澄の瞳に、自らの姿が映っていることに。チビでたいして綺麗でもなく、眉間に皺を寄せて顔を歪ませている自分が映っている。醜い。冴え冴えと美しい真澄の瞳に、自分はなんて醜い姿で映っているのだろう。情けなくて、どこまでも悲しくなって、指先から、引き潮のように熱が引いていく。

…わからなくて当然なのだ。真澄には最愛の人がいるのだから、こんな小娘の想いなど取るに足らないものなのだ。取り乱して、訳の分からないことを喚き、きっと内心呆れかえっていることだろう。

「話します…。だから…もう大丈夫だから…手を離してください…」

マヤの高ぶっていた神経が脱力していく。肩の力が抜け、腕からも力みが消えていく。けれど、真澄はマヤの腕を放さない。

「速水さん…?」

真澄の瞳に、異様なほど力が籠もると、次の瞬間、ほとんど放り投げるようにマヤの腕を解き放つ。そのまま立ち上がり、早足で窓辺に向かうと胸の辺りから苛つき加減で煙草を取り出す。「吸わせてもらうぞ」夜景に向かって独り言のように呟いて、火を付けた。

両腕にじわじわと残る真澄の手の感触。

たったそれだけで、躰の芯が疼くように痛む。

抱き締められたい。

この手で、この腕で力一杯抱き締められたい。

そんなことを考えているなんて真澄が知ったらどう思うだろう。軽蔑され、今よりもっともっと嫌われてしまうのかもしれない。そもそもこんなこと考えること自体が間違っているかも知れない。抱き締められる感触を知ってしまったら、もう知らなかった日々には帰れなくなる。知ってしまったらかえって辛くなるだけなのかも知れない。

────それでも

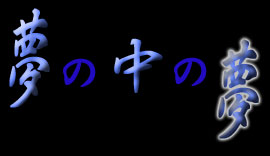

夢を見たいという欲求をどうして抑えられるだろう。現実では叶うことのない愚かな夢を、ほんの束の間見てみたいと思うことはそんなにいけないことなのだろうか。

束の間の夢を見たい。…見たい。…見たい。

今、この場所に自分がいて、

真澄もこの場所にいるのだから。

邪な想いは止められない。

青い小壜は、部屋の調度品のように、ここに、ある。

琥珀色の液体に、まるで一滴の涙となって、落ちていく。

「速水さん。もう一杯だけ、付き合ってください。速水さんの、さっきあたしのせいで零しちゃったし…」

振り向くと、いつもの顔で、グラスを差し出すマヤがいる。

まるで憑き物が落ちたかのように不安定さが消え、にっこりと笑顔まで見せている。真澄は黙って腕を差し出しグラスを受け取る。いっそ抱き締めてしまおうかと思った。目の前で涙を零す直前のように取り乱すマヤを、危うく抱き締めてしまうところだった。今夜のマヤはひどく女性を感じさせる。キャミソールドレスから覗く首筋や肩、白い胸元。スカートから伸びる素足。男を惑わすのに充分すぎることをマヤはどこまで自覚しているのだろう。“チビちゃん”などと嘯かなくては、とても自分を抑えられなかった。抱き締めてしまったら、その先は理性が勝てる保証など何処にもなかった。ましてやこんな場所で。

マヤが見ている。

グラスを口に運ぶ様をじっと見ている。徐々に強ばっていく笑顔で。

「君の入れてくれた酒は、また格別だな…」

「滅多に人に注いだりしないんだから…。速水さんは特別ですよ…」

軽口を言う台詞もやや震えている。

やはりマヤの様子がおかしいと真澄は思う。

シングルモルトをストレートでたったの二杯。一気飲みする酒ではないし、酔いが回る量でもないが、どうしたのだろう。疲れているのだろうか。急激に頭が重い。部屋が歪んで見える。眩暈がする。立っていることに辛さを覚え、先ほどから異様なほどの威圧感を放つキングサイズのベッドに体を投げ出すように座り込む。

「速水さん…」

マヤの話を聞かなくてはならないのに、

マヤの姿さえ霞の向こうに消えていく。

おかしい。

何かがおかしい。

「速水さん…」

泣きそうな、マヤの声が遠のいていく。

なぜ、泣くんだ、マヤ…?

泣かないでくれ…。

05.04.2005