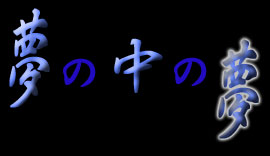

最初の一滴は眠りと夢を。

次の一滴は忘却を。

おまえさん、震えているのかい?

なぁに、怖がることはない。

すべてが夢の話だよ。

今、この瞬間は“現実”なのだと誰が決めた?

そうだろう?

この瞬間だって本当は、

誰かの夢の中なのかもしれないじゃないか。

誰かの夢の中で生きているのだとしたら

その中でもう一つ夢を見たとして

何を怖がることがある?

試してごらん。

束の間の夢で、

束の間だけ望みを叶えてごらん。

心配することはないさ。

次の一滴で、

きれいさっぱり忘れてくれるんだからねぇ。

すべては霞の向こうの夢の話さ。

頭がどんよりと重い。

体も重い。

いくら何でも飲み過ぎたと思う。

「うぅ…」

マヤは、布団から這うように起き出すと、台所でようやく体を持ち上げ、商店街の景品でもらったコップに水を勢いよく注ぎ、一気に飲み干す。冷たい水が喉を通り、胃袋に到達する。からっぽで二日酔いの胃に冷たい水は刺激的だ。

「マヤ。みそ汁作ってあるから、少し飲みなよ。二日酔いの朝に、みそ汁なんて贅沢だろ」

「ありがとぅ…。麗、神様みたい」

「あほか。ほら、座りなよ。あんた夕べのことちゃんと覚えてるの?稽古帰りに呑んで帰って、超ご機嫌で。いや、不機嫌と言った方が正解かな。よく1人で帰って来れたもんだと感心するよ」

マヤは曖昧に笑って(正直なところよく覚えていない)、お椀を両手で包んで、みそ汁を一口すすった。昨夜はキッドスタジオを出て、役者数人と飲みに行った。珍しく女性の共演者たちが誘ってくれたのだ。紅天女までいまひとつのマヤを盛り立てるために、数人が気を利かせてくれたのだった。せっかくの誘いだし、気分転換するのもいいかもしれないと飲み始めたが、そこで出てきた会話に、徐々に気が滅入りはじめ、悪酔いしてしまったらしい。

マヤの手助けになればという思いで共演者に悪気は無かったが、女性だけという気の緩みと、程よい酔いにまかせて、日頃感じていたことを正直に言われてしまった。

“なんていうか、紅天女は精霊なわけで、生身の女である必要はないかもしれないんだけどさ”

“うんうん”

“でも阿古夜は一真と存分に恋を語らっているわけじゃん”

“そだね”

“それにしちゃ、北島さんの阿古夜はキレイすぎるんだよね”

“きれい…?”

“そう。汚れを知らない…と言えば聞こえはいいけどさ”

“…汚れをしらないって…”

“あはは、つまり、男を知らないんじゃないかってことよぉ”

“……男…”

“あー、ごめん。この子相当酔ってるわ。それは見てるあたしたちの勝手な想像なだけだから。…でもさ、…そんな風に感じたことはホントだよ…”

“…当たってる…だけに、なんにも言えない…”

“え…そなの?”

“…そなの”

“…そうかぁ。…しかし、こればっかりは自分1人の努力じゃどうにもなんないしねぇ”

“…そうなの”

“北島さん、好きな人…とか、いないの…?”

“……いる…”

“…あのぉ…、それって、桜小路さん?”

“……チガウ…”

“…あ、やっぱり。なんか仲は良いけど、恋人とかじゃなさそうだもんね。じゃあ、その好きな人と付き合ってるってわけでもないんだ”

“……そう”

“そかー、じゃあ、北島さんは只今片想い中なんだ”

“…片想いかぁ…。そうだよね、これは片想いだ。一生モノの。うー、…ムナシイ…”

“なんで、一生モノ?思い切って告っちゃえば、いいんじゃないの?その好きな人が最初の人だったら堪んないじゃ〜ん”

“…う…ん、でも、ムリな人なんだもぉん…”

“無理って…決めつけてたら、なんにも始まらないじゃない”

“…だって、無理なんだもん”

あとは当たって砕けろだの、ダメ元だのと無責任で前向きな励ましの嵐となり、嵐を肴に飲み続けたが、どんどんと気は滅入っていくばかりだった。悪気の無い見当違いの善意ほど、やっかいなものは無い。

マヤも考えたことが無いわけではなかった。

甘くて痺れるような言葉を囁いてくれるなら、あの声がいい。

視線で射すくめられるのなら、あの眼差しがいい。

頬を寄せる場所は、あの胸がいい。

抱き締められるなら、あの腕がいい。

あの腕で抱き締められたら、

あの薫りに包まれて、

強く痛むほどに抱き締められたら、

いったい自分は、どんなふうになってしまうのだろう。

優しく口づけされたら、どんなふうになってしまうのだろう。

激しく口づけされたら?

どんなふうに?

どんなふうに…?

その時、あの人は、どんなふうに…?

…そんな馬鹿なことをとりとめもなく考えてしまうと、次第に躰の芯が締め付けられるように痛み苦しくなる。

抱き締められたい。

力一杯、抱き締められたい。

だけど。

…無理なものは無理なのだ。

どんなに恋い焦がれたところで、あの声の、腕の持ち主は、まもなく魂の片割れと感じてしまうほどの人と結婚してしまう。この世で一番お似合いの人と結婚してしまう。

そして、自分はただの一度も女として見られたことはなく、あの人に抱き締められることなど、馬鹿な夢の話でしかないのだ。

「なんだこれ?綺麗な壜だねぇ」

麗の声にマヤがはっと顔を上げる。

棚の上に置かれた青いガラス細工の小壜。

マヤは慌てて立ち上がるとそれに手を伸ばし握り締める。

「あのっ、こっ香水。昨日、道ばたの露店で買っちゃって。酔ってたから、ついつい勢いで。香水なんて付けないのにねぇ」

「へえ、マヤが香水ねぇ。ま、飾っておくだけでもカワイイじゃないの」

麗は肩をすくめて笑うと、それ以上の関心を示さず洗濯物を干しに行ってしまった。マヤはがくりと脱力して座り込む。手のひらを静かに開いて、小壜を確かめるようにじっと見つめた。

夢じゃなかった。

この小壜が手の中にあるということは、昨夜の老婆は夢じゃなかったのだ。おかしな夢を見ただけだと思っていたのに。

共演者たちには電車に乗ると言って別れて、ひとり酔いを覚ますように夜の街を彷徨った。知らない夜道をひとりで歩きたがるのは、悪い癖だ。麗などには、本当にいい加減にしなよ、危なっかしい、と散々小言を言われてしまう。それでも、やめられない。

夜の散歩は思わぬ所に行けてしまうのがいい。まだ、知らない場所があったと思えるのがいい。まだ、行けるところがあると思えるのがいい。

知らない路地にいた。ずいぶん歩いて、自分が何処にいるのか、もうよく分からなくなっていた。帰り道を探すのも面倒になって、気の向くままに歩いていると、目線の先の道ばたに、ぼんやりとした灯りが見えた。風に漂う僅かな麝香。

灯りの中で小さく座り込み、マヤを薄く笑いながら眺める老婆。不可思議な模様のスカーフを頭から被った老婆が、露店の店番をしているのだと気付くのに、少し時間がかかった。

老婆の前には布が引かれて、その上には怪しげな民芸品、ガラス細工の小物、煌びやかな装飾が施された鏡などが所狭しと並んでいる。

こんな人通りも少ない場所で、こんな時間に老婆が開く露店。

妖しげな違和感を覚え、心の何処かからやめたほうがいい、近づかない方がいいと声がする。けれどもマヤは露店に向かって足を運んでしまう。まるで逆らえない引力に引き寄せられるように。無遠慮に見上げる老婆の視線に晒されながら、露店の前にしゃがみ込む。

“お嬢さん、あんたの探し物がどれだかわかるかい?”

“あ…いえ、べつに探し物があるわけじゃないんです…”

“おや?…この婆の前に現れたんだから、あんたには探し物があるはずだ。自分じゃ気付いていないかもしれないけどねぇ”

“そんな…わかりません…。探し物なんて…”

“くくく…。この婆にはわかるのさ。あんたにはこれが必要なんじゃないのかい?”

老婆は広げられた布の端にある青いガラス細工の小壜を指先で掴み、マヤの目の前に差し出す。

月明かりを受けて、妖しげに光る青い小壜。

その中で透明な液体が揺れている。

“これは…?”

“夢のような薬が入っているんだよ”

最初の一滴は眠りと夢を。

次の一滴は忘却を。喪失を。

束の間の夢で、

束の間だけ望みを叶えてごらん。

この薬を誰かにたった一滴誰かに飲ませると、

その人は一旦眠りに陥り、目覚めたときにはなお夢の中にいる。

そして、もう一度飲ませれば、また眠りにつき、

再び目覚めたときには、その夢を全て忘れてしまうという。

そんな都合の良い薬があるわけがないと思う。立ち上がり、小壜を再び棚の上に置いてみる。飾るだけでもかわいい。麗はそう言っていた。マヤも、小さな声で「飾り物として、いいじゃない」と言ってみる。だいたいにしておかしいじゃないか。それでは、一旦眠らせてしまえば、何が起きても夢だったことになってしまう。その夢さえ無かったことになってしまう。

そんな都合の良い薬がこの世にあるわけがない。

あの時はしたたかに酔っていたから、だから、おそらく、あのたいくつそうな老婆に騙されて、おかしな香水もどきのような小壜を買わされてしまっただけなのだ。濃い闇と酔いの中で、いとも簡単に騙されただけなのだ。

でも…

でも、もしもこの薬が本物なら…。

もしも、この薬を、あの人に使ったのなら…。

ふと頭をよぎった考えに、マヤはひどく罪悪感を覚え、その想像の続きを強制的に終わらせるように強く頭を振る。棚の上から青い小壜がマヤを見下ろしている。

どうかしてる。まだ酔いが抜けてないんだ…。

どうかしてるんだ…。

真澄の執務机の電話が鳴ったのは、夕方の光りが長く社長室に差し込んできた頃だった。昼過ぎからの会議を終えてようやく自分の椅子に戻り、決裁待ちの書類に手を伸ばした時、秘書室からの内線が鳴った。

「なんだ?」

煙草は今の会議で散々吸った。コーヒーも散々飲んだ。特に今すぐ秘書にして欲しいことはない。今日のこの後の予定は目の前にある決裁待ちの山に挑むだけなのだ。

「社長。北島マヤさんからお電話が入っておりますが、お繋ぎしてよろしいでしょうか」

北島マヤさんから。努めて冷静な水城の声。だが、この名前は真澄にはある種特別な響きを以て届けられてしまう。おそらく水城には既に気付かれていることだが、それでも、やはり冷静な対応をしようと真澄は思う。

「わかった。繋いでくれ」

「承知いたしました」

直後にプッ…と回線の切り替わる音が聞こえるが、電話を掛けてきた主の声が届かない。

「もしもし。チビちゃんか?」

「…は…はい。…あの、すいません。お忙しいだろうと思ったんですが…」

おどおどした、けれど確かに聞こえてくるマヤの声に、真澄の表情が知らずに僅かに緩む。

「ああ、確かに忙しいな。だが、君の話を聞く時間ぐらいはとれるぞ。わざわざ電話してくるぐらいだ。それなりの用はあるんだろう?」

「…それなりの用と言われると…その、切り出しにくいんですが…」

「なんだ、チビちゃんらしくも無い。歯切れが悪いな」

「あの、やっぱりいいです。すみませんでした、お忙しいのに、すみませんでした!!」

「待て、チビちゃん。このまま切るなんて許されると思うのか。ちゃんと用件を言ってから切ってくれ。気になって仕事にならん」

「…気になりますか…?」

「ああ、気になるね。未来の紅天女の申し出を聞き漏らしたとあっては話にならんからな」

「ああ…そういうことです…よね。…未来の紅天女の申し出だったら、聞いてくださる筈ですよね」

「そういうことだ。言ってみなさい」

「じゃあ…。…あの、突然で申し訳ないんですが…。ちょっと来て欲しいところがあるんです。直接お話したいんです。…お忙しいと思うので、別に今日じゃなくってもいいんです…けど…」

マヤが自分に話があるという。

真澄は、受話器を耳に押し当てながら、その話の内容を予測しようと試みる。だが、簡単に結果は出ない。最後に会ったのは自分の婚約披露パーティ。最後に見かけたのは船上レストラン。どちらも次に繋がる話は無かったはずだった。

「いいだろう。時間を作ろう、今夜にでも」

「今夜…。…ありがとうございます」

「では、場所と時間を…」

マヤが指定した場所に真澄は一瞬絶句するが、そこに何かを読みとることは、意味のないことだと自らの心を諫め、承知して電話を切る。

唐突すぎる。

いつだって、マヤの行動は突拍子が無くて予測が付かない。

何を考えているのか、全く推測できない。

人目に付かない場所に呼び出して、どんな話をしようというのか。

まさか、桜小路と一緒に現れて婚約の報告でもされるわけでもあるまい。報告を受けるなんて、そんな義理は無い。

ならば、マヤの母親のことについて、今になって何事か訴えられるのだろうか。それとも、試演のことで何か要望でもあるのだろうか。

…どんな理由でもいい。

マヤに逢えるのならば。

マヤを感じることができるのならば。

たとえどんなに酷い理由で呼び出されたのだとしても構わない。

胸のポケットから煙草を取り出し火を付ける。

紫煙を天井に向かって細く吐き出し、机上に視線を落とす。

机上には、たった今、指定の場所と時間を書き記した白いメモ用紙。

ーーーウェスティンホテル 1705 20時

真澄の走り書きの文字が、白い紙の上で

戸惑いを滲ませて、静かに並んでいた。

04.29.2005