|

|

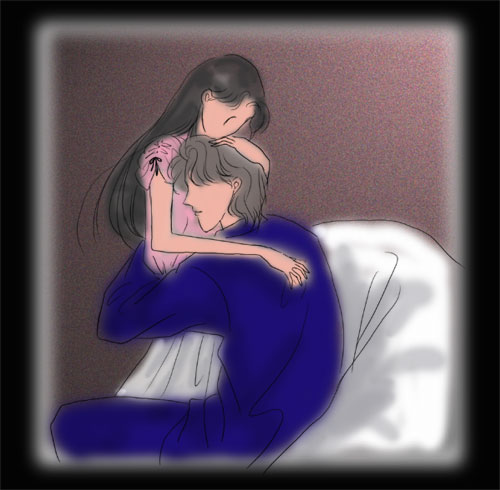

「風邪をひくぞ」 声がした。 速水さんの声だ…。 「………夢の続きかと思った…」 寝ぼけて変なことを口走ってしまう。 周りを見渡して自分がどこにいるのか判断がつくまで数秒かかった。 白いソファ。白いテーブル。白い部屋の中で白いカーテンが風でワルツのように踊っている。空は澄んだ青から、暗闇に今にも吸い込まれそうな茜色に変化していて、風も涼しさを増していた。 「夢の続きって、どんな夢を見てたんだ?」 声のする方を見ると、紺色のコットンのパジャマを着た速水さんがカウンターの向こうのキッチンで氷水を飲んでいた。ガラスのコップの中で、氷が透明で涼しげな音をたてている。あたしは朦朧とする頭で考える。確かに帰ろうと思って、その前にもう一度だけ寝室のドアを開けて中に入った。………それから、リビングに戻って気が付いたらこんな時間。サンダルも映画も、もう間に合わない。 あたしに美味しそうな氷水を差し出しながら、速水さんが質問の答えを待っている。その答えを口に出してしまったら現実とのギャップに虚しくなるだけだから、夢は夢のままで儚く終わらせるのがいい。 「なんだったかな…、忘れちゃいました。夢って、目が覚めてくると記憶からどんどん消えちゃうんですよね。それより、速水さん、起きて来ちゃって大丈夫なんですか?」 氷をカラカラ鳴らしてコップの中身を見ながら話す。速水さんは、あたしが話題を逸らしたことをことさら気にする風でもなく、ソファに腰掛けて静かに笑った。氷水がきりりと喉を通っていく。 「ああ、何時間眠ったんだろう。いつもよりたくさん寝てしまったら眩暈は取れたよ。熱は下がりきってはいないが、怠さはだいぶ消えたな。もう大丈夫だ」 「…そうですか」 それなら、あたしがここにいる理由は一つもない。もう帰ろう。 「…帰らなかったのか?」 「え?」 「俺が寝ている間に、どうして帰らなかった?」 …どうしてって…。 覚えてないのか。…そりゃそうか…、あれは眠りの中の戯言だ。 「あー…。ソファがあんまり寝心地良さそうなので、ちょっと試してみたら爆睡しちゃいました。あたしもそれなりに疲れてるのかなぁ。すいません、人の家で勝手に寝ちゃって」 帰りますね…、お大事に… ここにいてくれないか… 少しの間でいいから… もう少しだけ…マヤ… 「でも、もう帰ります。よかったですね、治ってきて」 速水さんこそ、どんな夢を見ていたんですか? どうして、こんなところに一人で住んでいるんですか? どうして…、どうして…? 「チビちゃん……」 「だめですよ、そんな倒れるまでお仕事しちゃ。体調管理は社長さんの仕事の一部でしょう」 「チビちゃん」 「あ、お腹空いたんですか?でも、あたしに家事能力が無いことは速水さんも知ってるでしょう?だから、なんにも作れません。なんなら、なにか買ってきますけど。買い物ぐらいならできるんですよ」 そういう目をして見つめられると困る。 頭からは次々と呪文のように指令が出ているのに。 へーき…へーき…へーき…! 速水さんの右手が、立ち上がりかけたあたしの左手首を掴んだ。 「帰るな」 「……!」 「帰らないでくれないか」 手首が痛い。速水さんの手は大きくて、指が長くて、あたしの手首を一回りしてそれでもまだ余っている。そんなに力強く捕まれてしまったら、左手が麻痺してしまうよ。そんな真剣な目でまっすぐ見詰められたら、頭も一緒に麻痺してしまって呪文の指令が出なくなってしまうよ。 「は…速水さんは、あたしのことをいつまでもチビちゃんって呼んで子供扱いするから、気付いていないかもしれないけど、でも、あたしも、もうそれなりにいい年で、暗い時間に男の人の部屋にいて帰らないことがどういうことかわかっているつもりだし、だけど、たぶん速水さんはそんなつもりで言っているんじゃないだろうって思うけど、けど、やっぱり困ります。速水さんがなんでそんなこと言うのか、わからないから…困ります…」 馬鹿みたいに早口なあたしの言葉が部屋の中に虚しく浮かんでは消えていく。暗闇から涼しげな風が駆け抜けていく。氷が僅かに溶けてコップの中で音を出して緩く回転した。速水さんは熱を帯びた手で、あたしの左手首を離さない。 「君に帰って欲しくないんだ…」 「速水さん…?」 「…帰って欲しくないんだ…」 「速水さん…、どうしたんですか…?速水さんでも、熱があるときは心細くなったりするんですか…?」 あたしは泣き笑いのような顔になりながら、ソファに座る速水さんの前に立つ。速水さんは強く握っていた左手首を優しく両手で包み直して、その手に顔を寄せてきた。 「目が覚めた時、そこに君の姿が無くてひどく落胆したんだ…。おかしいな。自分で“帰っていい”なんて強がりを言っていたくせに…。 それなのに、リビングに来てみると、君はまるで天使のように眠っていた。 大きな翼を休めるように。膝を抱えて小さくなって。 …そのまま、ずっと此処にいて欲しいと思った。 目覚めることなく、このままずっとここに閉じこめていたかった…。 永遠に このままで… 」 「速水さん…」 「しばらく君の寝顔を見ていたよ…。だが、自分の考えていたことが恐ろしくなって、声を掛けて起こした。目覚めてしまったら、また、君はどこかへ飛び去っていってしまうのに。また俺の手の届かないところで、誰かに微笑んでしまうのに…」 どうして…どうして、そんなこと言うの? …そんなことを言うなんてずるい。 あたしはいったん死んだのだから。 速水さんが綺麗な人の元へ飛び去っていってしまったから、 紫のバラを捨てて、もう届かないところへいってしまったから、 だから、あたしは、いったん死んだのだから…。 喉の奥がひりひりと痛い。 速水さんの髪を撫でる。柔らかくて、温かい。 あたしの知っている速水さんは、大きくて、自信があって、堂々として、手の届かない大人の人なのに、今、目の前で下を向く速水さんは、自信なさげで、何かに縋り付いて理屈の通らない駄々をこねる、いじらしくて我が儘で愛しい幼な子のようだ。 「速水さんは…、幸せじゃないんですか?綺麗な人と結婚して、地位も名誉も…幸せも、みんな手にしたんじゃないんですか…?」 速水さんは小さく頭を横に振り、ゆっくり顔を上げてあたしの目を真っ直ぐに見た。 それは、いつもの涼しげな目ではなく、穏やかな春の日のような目でもなく、ただ、一心に何かを訴えかける吸い込まれそうなほどの深い瞳。 「幸せというのなら、こうして君の手を握っている、この瞬間だけが幸せだ…。離したくない…」 「君を愛しているんだ…」 限界だった。 頭からの指令はもうどこにも聞こえなくなり、死んだはずの想いが髪の毛からつま先まで全身を波が押し寄せるように支配して、あたしは堪らず速水さんを抱きしめる。 「あたしこそ…速水さんを愛してるのに…」 |

|

速水さんの肩が …震えた  後から知ったことは、速水さんが倒れるまで仕事に没頭していたのは、綺麗な奥さんとの離婚を成立させつつも、仕事上の提携が双方不利にならないようにいろいろと画策していたからということ。 あたしの女優としての未来と紅天女を、他の誰にも渡さないために、少なくとも大都芸能社長の地位は確保できるように大都グループ内での根回しに手を抜かなかったということ。 本当は全てが解決してから、あたしに告白しようと決めていたこと。たとえ、想いが通じなかったとしても、それでも、あたしを見守っていこうと考えていたこと。 あの日の前日、週刊誌であたしが他の男の人に寄り添う写真を見て、相当憔悴していたということ。あの朝、社長室では、いつものことだという顔をしていたけれど。 離婚が成立した日、そんな話を水城さんから聞いた。「熱まで出てしまったのは、その写真も原因かもね」と軽やかに笑っていた。 速水さんはそれを知って「余計なことを…」と悔しげに小さく呟き、キングサイズのベッドであたしを抱き寄せキスをした。 06.30.2004 某所のオヤジマスに対して、これはコドモマスってかんじでしょうか? 発熱による弱りマスというのはいつか書いてみたかったネタでして、発熱ネタは過去たくさんの方が書いてきて、ある意味パターン化しているとは思うのですが、でもやっぱり弱りマス萌え。 ところで、タイトルの“空に咲く花”。この話とどのへんがリンクしているんだろうということですが、空というのは最上階のマンションのことで、そこで恋の花咲くこともあるっつうことなのですが…。あぁぁ…すいません。誰か私のタイトル大臣になってください…。 |

| fiction menu back |